Navarra, un reino con raigambre

Este año nuestro aniversario volvería a tener carácter

nacional y no lo digo en tono decepcionante; soy consciente de lo maravillosa

que es nuestra piel de toro. Una zona específica llamaba mi atención

poderosamente: el Señorío de Bértiz, la Selva de Irati, las Cuevas de

Zugarramurdi, el Valle del Baztán,… un triángulo singular que no dejará de

sorprender al visitante cada pocos kilómetros. Una recomendación que yo no

cumplí: leer la trilogía de Baztán de Dolores Redondo; apasionantes historias

policiacas ambientadas en todas aquellas tierras. Visitarlas recordando cada

paso que la investigadora protagonista da para esclarecer los crímenes hacen

que los sitios, además de disfrutarlos resulten hasta familiares. Yo, he de

reconocer que me los compré, pero es ahora cuando los estoy leyendo, a

posteriori; tampoco es mala táctica, pues al leerlo, revivo el viaje. El orden,

a gusto del consumidor.

20 de junio de 2017

Es nuestro segundo viaje en profundidad a Navarra –y

seguimos teniendo puntos pendientes para un tercer intento, pues Navarra es

mucha Navarra. Esto lo advierto, porque habrá sitios por los que pasemos de

puntillas, por ser ya sobradamente conocidos y muchos otros por los que

pasaremos de largo aún teniendo puntos interesantes, pero es imposible abarcarlo

todo y hay que seleccionar.

Salimos pronto de Madrid y sin parar, recalamos en Fitero. Era medio día y con un

calor de justicia. Hicimos parada por aquí en un viaje anterior y dimos un

pequeño gusto al cuerpo en un antiquísimo balneario del mismo nombre, a

poquitos kilómetros, del que los romanos ya descubrieron las bonanzas de sus

aguas, cuyos manantiales siguen brotando hoy a uno 50 grados centígrados. En

estos baños nació, en 1600, el obispo –hoy beatificado- Juan de Palafox y

Mendoza, hijo ilegítimo del Marqués de Ariza y de una mujer de la nobleza que

para ocultar su embarazo se refugió en los Baños de Fitero y cuando nació la

criatura dio orden a una criada de tirarlo al río; orden que la sirvienta no

fue capaz de cumplir. El pequeño fue criado por los trabajadores del Balneario,

pero pasado el tiempo, el padre se enteró de que aquel chiquillo era su propio

hijo y decidió pagarle estudios en las mejores universidades, llegando a

ser Obispo de Puebla, de México y

posteriormente, Virrey de Nueva España; de regreso a su patria, fue nombrado

Obispo de Osma de Soria.

Otra figura famosa se alojó en este Balneario, Gustavo

Adolfo Becquer. Según escribiera nuestro insigne escritor del Siglo de Oro, en

una cueva cercana aparece cada noche el alma de una morita que busca agua para

dar de beber a su amado cristiano que yace herido en el interior de la oquedad;

invito a quien tenga valor a aparecer por allí y nos cuente si es verdad o no

lo que asegura el insigne escritor.

Nos encontramos en el extremo más meridional de Navarra

delimitado por los valles de los ríos Queiles y Alhama y lindando con La Rioja,

Aragón y las tierras altas de Soria, es por ello que muchas de sus localidades

han pertenecido a uno u otro de estos reinos en algún momento a través de los

siglos. Fitero precisamente fue una de las villas disputada por los tres reinos

durante casi toda la Edad Media. Su propio nombre parece proceder de

“hito”/”fito” = mojón y un mojón entre tres reinos fue el punto de reunión, en

1196, de Alfonso II “el casto” de Aragón. Alfonso VIII de Castilla y Sancho “el

Fuerte” de Navarra, lugar donde celebraron una comida para resolver las

diferencias entre ellos e intentar una unión cristiana frente al moro,

permaneciendo cada uno sentado en su propio reino; es más, lo más probable es

que comieran cabritos de Castilla, patatas de Aragón y Navarra proporcionaría

buenos caldos para regar los manjares. Este hecho está documentado y desde

entonces el lugar es conocido como el “Mojón de los Tres Reyes”. Hoy permanece

un antiguo mojón de piedra en el km. 286 de la Nacional 113, a unos 3 kms. de

Valverde, en los que se encuentran labrados el nombre de las tres provincias:

Logroño, Zaragoza y Navarra.

Nos encontramos en el extremo más meridional de Navarra

delimitado por los valles de los ríos Queiles y Alhama y lindando con La Rioja,

Aragón y las tierras altas de Soria, es por ello que muchas de sus localidades

han pertenecido a uno u otro de estos reinos en algún momento a través de los

siglos. Fitero precisamente fue una de las villas disputada por los tres reinos

durante casi toda la Edad Media. Su propio nombre parece proceder de

“hito”/”fito” = mojón y un mojón entre tres reinos fue el punto de reunión, en

1196, de Alfonso II “el casto” de Aragón. Alfonso VIII de Castilla y Sancho “el

Fuerte” de Navarra, lugar donde celebraron una comida para resolver las

diferencias entre ellos e intentar una unión cristiana frente al moro,

permaneciendo cada uno sentado en su propio reino; es más, lo más probable es

que comieran cabritos de Castilla, patatas de Aragón y Navarra proporcionaría

buenos caldos para regar los manjares. Este hecho está documentado y desde

entonces el lugar es conocido como el “Mojón de los Tres Reyes”. Hoy permanece

un antiguo mojón de piedra en el km. 286 de la Nacional 113, a unos 3 kms. de

Valverde, en los que se encuentran labrados el nombre de las tres provincias:

Logroño, Zaragoza y Navarra.

Lo más destacable de Fitero es, sin lugar a dudas, su Monasterio

de Santa María la Real. Se trata, ni más ni menos, que del primer monasterio

que construyera el Cister en la Península Ibérica, en 1152, monumento nacional

desde 1931. Fundado por el mismísimo San Bernardo. Tiene visitas guiadas de

martes a domingos de 11 a 13;30 y de 17:00 a 19:00. Era mucho esperar, por lo

que nos quedamos sin verlo.

En su paseo principal figura una gran escultura homenaje de

Fitero a San Raymundo; reconozco mi incultura en materia de santos y recurro a

la “Wiki” y del santo, que vivió en el siglo XII y fue Abad de Fitero, se

disputan el privilegio de ser su tierra natal nada menos que Sain Gaudens

(condado de Toulouse), Tarazona y Barcelona! Fitero nos muestra cosas curiosas

como un teatro que es un bar y una plaza de toros que parece un taller de

coches.

En su paseo principal figura una gran escultura homenaje de

Fitero a San Raymundo; reconozco mi incultura en materia de santos y recurro a

la “Wiki” y del santo, que vivió en el siglo XII y fue Abad de Fitero, se

disputan el privilegio de ser su tierra natal nada menos que Sain Gaudens

(condado de Toulouse), Tarazona y Barcelona! Fitero nos muestra cosas curiosas

como un teatro que es un bar y una plaza de toros que parece un taller de

coches.

Comimos en un pequeño restaurante recomendado por Trip

Advisor, La Fitera, menú de la casa por 12 euros; nada especial.

A escasos 25 kms. te plantas en Tudela. Esto ya son palabras mayores y merece la

pena pernoctar aquí y conocer la localidad con detenimiento. Lo primero que

hicimos fue buscar hotel. Minimal, un apartamento precioso, con cocina y todo

por 50 euros. No tenía aire acondicionado pero nos aseguró la señorita que nos

dio las llaves, que abriendo la ventana del salón y otra detrás se establecía

corriente y efectivamente, así era; el problema fue que daba un farol justo en

la ventana y era imposible dormir con ella abierta. Recomendable, si no es un

día caluroso.

A escasos 25 kms. te plantas en Tudela. Esto ya son palabras mayores y merece la

pena pernoctar aquí y conocer la localidad con detenimiento. Lo primero que

hicimos fue buscar hotel. Minimal, un apartamento precioso, con cocina y todo

por 50 euros. No tenía aire acondicionado pero nos aseguró la señorita que nos

dio las llaves, que abriendo la ventana del salón y otra detrás se establecía

corriente y efectivamente, así era; el problema fue que daba un farol justo en

la ventana y era imposible dormir con ella abierta. Recomendable, si no es un

día caluroso.

La Plaza de los Fueros, centro neurálgico de Tudela, construida

en el siglo XVII para celebrar en ella las corridas de toros es hoy el lugar de

descanso y esparcimiento de los tuledanos. Sobresale en ella la Casa del Reloj

y el bonito kiosco donde figuran los nombres de los más insignes músicos

navarros: Sarasate, Gayarre, Gaztambide

y Eslava.

Pateamos bastante la ciudad y sacamos la conclusión que le

falta un empuje económico; tiene zonas espectaculares que dejan sentir su

pasado tricultural, en el que palacios e iglesias se suceden, aunque unos pasos más

allá edificios medio derruidos y zonas bastante pobres, dejan un sabor

agriculce.

Tudela, conquistada en el año 716 por los musulmanes,

adquirió un gran poderío en tiempos de Musa ibn Musa -el “moro Muza”-, de tal manera que llegó a

considerarse el tercer reino, junto con el Califato de Córdoba y el Reino

Astur. La gente que acudía a la Gran Mezquita, convivía con los judíos de la

Judería y los cristianos o mozárabes en sus iglesias, en verdadera armonía;

aunque la conquista cristiana acabó con esta concordia, los judíos fueron

expulsados en 1498 y los moros en 1516.

Tudela, conquistada en el año 716 por los musulmanes,

adquirió un gran poderío en tiempos de Musa ibn Musa -el “moro Muza”-, de tal manera que llegó a

considerarse el tercer reino, junto con el Califato de Córdoba y el Reino

Astur. La gente que acudía a la Gran Mezquita, convivía con los judíos de la

Judería y los cristianos o mozárabes en sus iglesias, en verdadera armonía;

aunque la conquista cristiana acabó con esta concordia, los judíos fueron

expulsados en 1498 y los moros en 1516. La catedral de Santa María es su edificio más emblemático; comenzada

a construir en el siglo XI, por lo que tiene una buena amalgama de estilos y construida

sobre la que fuera la Mezquita Mayor (siglo IX) con tres puertas preciosas,

destacando la del Juicio Final, con ocho arquivoltas, repletas de tallas desde

Adán y Eva hasta el final de los tiempos y las capillas barrocas en su

interior. Destaca asimismo la sillería del coro, la imagen románica de la

Virgen Blanca y el retablo gótico del altar mayor.

La catedral de Santa María es su edificio más emblemático; comenzada

a construir en el siglo XI, por lo que tiene una buena amalgama de estilos y construida

sobre la que fuera la Mezquita Mayor (siglo IX) con tres puertas preciosas,

destacando la del Juicio Final, con ocho arquivoltas, repletas de tallas desde

Adán y Eva hasta el final de los tiempos y las capillas barrocas en su

interior. Destaca asimismo la sillería del coro, la imagen románica de la

Virgen Blanca y el retablo gótico del altar mayor.

Otros puntos de interés son la Iglesia de Santa María

Magdalena, el Castillo que otrora fuera sede de los Reyes de Navarra, en

especial de Sancho el Fuerte, que nació y murió en él (adquirió fama por su

participación en la Batalla de las Navas de Tolosa, obligando a huir al Califa

Miramamolín), pero del que hoy solo quedan unas ruinas y, eso sí, unas

maravillosas vistas de la ciudad y el

Puente sobre el Ebro con sus 17 arcos ojivales. Muchos son los palacios que os

encontraréis en vuestro periplo y merece

la pena ver la Torre Monreal, atalaya de vigilancia, construida coincidiendo

con la fortificación que los musulmanes hicieron de Tudela.

Llegada la hora de cenar y utilizando nuestro método

habitual, paramos a un par de lugareñas y realizamos nuestra pregunta de “dónde

iría usted a cenar esta noche,… bueno, bonito y barato”, no suele fallar. Nos

recomendaron José Luis en la calle Muro y yo os lo recomiendo también, sin

lugar a duda. Unos pinchos al estilo Norte que te dejan totalmente saciado y de

lo más elaborados.

Llegada la hora de cenar y utilizando nuestro método

habitual, paramos a un par de lugareñas y realizamos nuestra pregunta de “dónde

iría usted a cenar esta noche,… bueno, bonito y barato”, no suele fallar. Nos

recomendaron José Luis en la calle Muro y yo os lo recomiendo también, sin

lugar a duda. Unos pinchos al estilo Norte que te dejan totalmente saciado y de

lo más elaborados.

21 de junio de 2017

Desayunamos en la Plaza de los Fueros; como a mí me gusta:

bocata de tortilla de patata con pimiento frito y tomate y café. El plan era

llegar al Monasterio de la Oliva antes de las 12 y estaba a 60 kms.; hay

visitas guiadas, pero dábamos por sentado de que solo podríamos echar un

vistazo.

Llevábamos prisa para llegar al Monasterio de la Oliva y

decidimos pasar de largo por las Bardenas

Reales, pero el que me lee no se lo puede permitir; una visita es de

obligado cumplimiento. 418 kilómetros cuadrados de espectaculares paisajes en

una tierra desértica, modelada por la erosión y formando figuras que parecen de

otro planeta. (Las fotos son de un viaje anterior).

Llevábamos prisa para llegar al Monasterio de la Oliva y

decidimos pasar de largo por las Bardenas

Reales, pero el que me lee no se lo puede permitir; una visita es de

obligado cumplimiento. 418 kilómetros cuadrados de espectaculares paisajes en

una tierra desértica, modelada por la erosión y formando figuras que parecen de

otro planeta. (Las fotos son de un viaje anterior).

Según los distintos tipos de suelos, las Bardenas están

divididas en El Plano –con baja tasa de erosión-; La Negra, al sur formado por

mesetas de distintas alturas y La Blanca –la depresión central y el paisaje

típico de las Bardenas Reales-.

Las Bardenas también tienen su bandolero famoso –versión

navarra-: Sanchicorrota, cruel como pocos, robaba a los ricos para dárselo a

los pobres. Ingenioso también como pocos, calzaba las herraduras a su caballo

del revés para que no supieran si iba o venía. Finalmente, le persiguieron las

autoridades con tal saña que se quitó la vida. Durante tres días expusieron su

cadáver en la plaza de Tudela.

Llegamos rampando las 12 de la mañana al Monasterio de la Oliva, pero a

pesar de que en todos los sitios sitúan el cierre a las 12, in situ nos dicen

que cierran a las 13 horas.

El monasterio fue fundado en 1149 por la Orden del Císter y

mantuvo una gran relevancia durante todo el medievo, pero su suerte cambió en

los siglos siguientes.

·

En 1809 las tropas napoleónicas toman y saquean

el monasterio hasta 1814.

·

En 1835, con la Desamortización de Mendizábal se

abandona durante 91 años hasta que en 1926 es reacondicionado y ocupado por

monjes cistercienses de Getafe.

·

En 1835, con la Desamortización de Mendizábal se

abandona durante 91 años hasta que en 1926 es reacondicionado y ocupado por

monjes cistercienses de Getafe.

El horario monacal es absolutamente rígido. En la Edad Media,

los monjes se levantaban a las 2 de la madrugada y para medir su tiempo

empleaban relojes de arena, clepsidras o relojes de luna. Hoy imagino que

marcarán sus horas de manera más moderna. Si os enteráis, hay uno de sus

momentos de oración en la iglesia en que cantan cantos gregorianos y permiten

la entrada; debe merecer la pena asistir a ello.

El horario monacal es absolutamente rígido. En la Edad Media,

los monjes se levantaban a las 2 de la madrugada y para medir su tiempo

empleaban relojes de arena, clepsidras o relojes de luna. Hoy imagino que

marcarán sus horas de manera más moderna. Si os enteráis, hay uno de sus

momentos de oración en la iglesia en que cantan cantos gregorianos y permiten

la entrada; debe merecer la pena asistir a ello.

Lo que en sus orígenes fue una pequeña capilla prerrománica,

en el siglo XII tornó en un templo románico y en el siglo XIV en un gran

santuario-fortaleza. Frente a la portada norte se conserva el patio de armas

del que fuera el castillo del siglo IX, considerado por los musulmanes como el

lugar más inexpugnable del Reino de Navarra.

Acercarse al incomparable pueblo de Ojué es de obligado cumplimiento. Patead mucho por el pueblo que os descubrirá rincones con

encanto y una recomendación que agradeceréis, no os marchéis sin comer las

migas del pastor en cualquiera de los buenos restaurantes de Ojué. (segunda

recomendación si pedís un segundo, que las migas sean para una persona, si no

no seréis capaces de seguir comiendo).

Intentamos de camino a Olite de ver la Laguna e Pitillas,

que aparentemente es el mayor humedal de Navarra, pero sin profundizar mucho

nos pareció con poca vida animal, por lo que regresamos a nuestro camino.

Al llegar a Olite,

aparcamos el coche cerca de la Plaza principal y en cuanto anduvimos un poco,

comenzamos a pensar que nos habíamos teletransportado al Valle del Loira en

Francia, pero no, es Olite y su palacio. No podemos olvidar que fue mandado a

construir por Carlos III “el Noble”, nacido en Francia en 1361. Carlos III no

fue un rey luchador, sino amante de la cultura y la vida de lujo palaciega; de

ahí la diferencia entre las fortalezas mandadas construir por otros monarcas y

este palacio de cuento, que fue uno de los más lujosos de Europa.

Carlos III “el Noble” se casó con Leonor de Trastámara y de

entre los ocho hijos que tuvieron, doña Blanca, fue reina de Navarra y madre

del primer Príncipe de Viana, título que ostentaba el heredero al trono de

Navarra. En 1512 Castilla conquista Navarra y el palacio, que ya sólo serviría para

esporádicas visitas reales; a partir de ese momento comenzó su deterioro.

Durante la guerra de Independencia el palacio fue incendiado por el General

Espoz y Mina para evitar que los franceses se atrincheraran en él. En 1967 se

terminaron las obras de restauración tras treinta años de trabajos.

Carlos III “el Noble” se casó con Leonor de Trastámara y de

entre los ocho hijos que tuvieron, doña Blanca, fue reina de Navarra y madre

del primer Príncipe de Viana, título que ostentaba el heredero al trono de

Navarra. En 1512 Castilla conquista Navarra y el palacio, que ya sólo serviría para

esporádicas visitas reales; a partir de ese momento comenzó su deterioro.

Durante la guerra de Independencia el palacio fue incendiado por el General

Espoz y Mina para evitar que los franceses se atrincheraran en él. En 1967 se

terminaron las obras de restauración tras treinta años de trabajos.

El Palacio Real de Olite está dividido en tres partes: el

Palacio Viejo (actual Parador); las ruinas de la Capilla de San Jorge y el

Palacio Nuevo, que es la parte visitable y fue construido entre 1402 y 1424. La

visita con audioguías está perfectamente explicada en las grabaciones. Las

numerosas torres: la del Homenaje, la Ochavada, la de las Tres Coronas, la de

los Cuatro Vientos, la de la Atalaya y la del Aljibe, te hacen subir y bajar,

cambiando de panorámica con cada una. Todo es majestuoso y bien pudiera ser el

marco de una película de Walt Disney, como los palacios alemanes: la Sala de

los Arcos, una de las más espectaculares del palacio; la Cámara de la Reina o

de los Ángeles, con su chimenea y vistas al jardín; la Cámara del Rey donde

recibía a sus invitados; la Cámara de los Yesos o Sala Mudéjar por los yesos de

su decoración, que además es la única original del palacio; las galerías del

Rey y de la Reina y adosada, la Iglesia de Santa María testigo de las

celebraciones de bautizos, bodas y exequias reales. No dejéis de ver la vieja

morera negra situada en el patio, que junto con otros muchos frutales fueron

traídos desde Valencia, remontando el Ebro y el Aragón y se le atribuyen nada

menos que cinco siglos. En 1991 fue declarado Monumento Natural.

El Palacio Real de Olite está dividido en tres partes: el

Palacio Viejo (actual Parador); las ruinas de la Capilla de San Jorge y el

Palacio Nuevo, que es la parte visitable y fue construido entre 1402 y 1424. La

visita con audioguías está perfectamente explicada en las grabaciones. Las

numerosas torres: la del Homenaje, la Ochavada, la de las Tres Coronas, la de

los Cuatro Vientos, la de la Atalaya y la del Aljibe, te hacen subir y bajar,

cambiando de panorámica con cada una. Todo es majestuoso y bien pudiera ser el

marco de una película de Walt Disney, como los palacios alemanes: la Sala de

los Arcos, una de las más espectaculares del palacio; la Cámara de la Reina o

de los Ángeles, con su chimenea y vistas al jardín; la Cámara del Rey donde

recibía a sus invitados; la Cámara de los Yesos o Sala Mudéjar por los yesos de

su decoración, que además es la única original del palacio; las galerías del

Rey y de la Reina y adosada, la Iglesia de Santa María testigo de las

celebraciones de bautizos, bodas y exequias reales. No dejéis de ver la vieja

morera negra situada en el patio, que junto con otros muchos frutales fueron

traídos desde Valencia, remontando el Ebro y el Aragón y se le atribuyen nada

menos que cinco siglos. En 1991 fue declarado Monumento Natural. El centro de la población lo constituye la Plaza de Carlos

III a la que dan el palacio y la iglesia, estaba provisionalmente ¨blindada¨,

se ve que estaban próximas a festejar las fiestas locales y estaban ya

preparadas para la celebración de encierros.

El centro de la población lo constituye la Plaza de Carlos

III a la que dan el palacio y la iglesia, estaba provisionalmente ¨blindada¨,

se ve que estaban próximas a festejar las fiestas locales y estaban ya

preparadas para la celebración de encierros.

Era tarde cuando terminamos de ver el palacio, pero no hubo

problema comimos de lujo en Asador Sidrería Erri Berri en Rua del Fondo 1ª,

casi esquina con la rua Mayor.

El mapa me hizo cambiar sobre la marcha y apartarme del

camino que tenía trazado en principio; incluso cambiar de Comunidad. Una

población, SOS de Fernando el Católico llamaba poderosamente mi

atención por la pátina histórica que rezuma –villa natal del mismísimo Fernando

de Aragón-; además no había que desviarse demasiado, a Sangüesa nuestro

siguiente destino había 32 kms. y 25 más a SOS.

El mapa me hizo cambiar sobre la marcha y apartarme del

camino que tenía trazado en principio; incluso cambiar de Comunidad. Una

población, SOS de Fernando el Católico llamaba poderosamente mi

atención por la pátina histórica que rezuma –villa natal del mismísimo Fernando

de Aragón-; además no había que desviarse demasiado, a Sangüesa nuestro

siguiente destino había 32 kms. y 25 más a SOS.Buscamos hotel y elegimos con buen acierto Triskel (calle de las Afueras, 9) (68 euros, desayuno incluido), un hotel moderno y cómodo; aparentemente a las afueras y lejitos del centro, pero la realidad nos demostró que en cinco minutos andando nos plantábamos en la misma plaza del ayuntamiento. Regentado por un matrimonio encantador que hicieron muy agradable la estancia.

SOS, así llamada antes de nacer la insigne figura de

Fernando de Aragón, está ubicada en una elevación rocosa del terreno, lo que la

hacía plaza fuerte. En 1044 Ramiro I la incorpora al Reino de Aragón. En el año

1452, en plena guerra contra Navarra, la reina Juana Enríquez se desplazó a la

villa de SOS, donde dio a luz al infante Fernando, que se convertiría en el Rey

Católico.

Su casco histórico está cuidado con un mimo exquisito. Declarado Conjunto

Histórico Artístico y no es en vano que pertenezca a la Asociación de Pueblos

más bonitos de España. La Plaza de la Villa es el centro de SOS del Rey

Católico y de la que arrancan las pocas calles que constituyen la villa. El

elemento más antiguo de la plaza es el Soportal donde se llevaba a cabo el

mercado en la Edad Media. En el punto de unión de los arcos se conserva la

hendidura de la vara aragonesa, que era la medida de longitud utilizada en la

zona hasta bien entrado el siglo XIX. El edificio clave de la plaza es el

Ayuntamiento renacentista (siglo XVI), con el escudo de la villa. En la calle que sube hacia el castillo se

halla la Lonja Medieval, donde se celebraban las grandes transacciones comerciales.

Su casco histórico está cuidado con un mimo exquisito. Declarado Conjunto

Histórico Artístico y no es en vano que pertenezca a la Asociación de Pueblos

más bonitos de España. La Plaza de la Villa es el centro de SOS del Rey

Católico y de la que arrancan las pocas calles que constituyen la villa. El

elemento más antiguo de la plaza es el Soportal donde se llevaba a cabo el

mercado en la Edad Media. En el punto de unión de los arcos se conserva la

hendidura de la vara aragonesa, que era la medida de longitud utilizada en la

zona hasta bien entrado el siglo XIX. El edificio clave de la plaza es el

Ayuntamiento renacentista (siglo XVI), con el escudo de la villa. En la calle que sube hacia el castillo se

halla la Lonja Medieval, donde se celebraban las grandes transacciones comerciales. El pueblo es pequeñito y se recorre de punta a punta en un

periquete, subiendo por una calle y bajando por la paralela. Caben destacar las

murallas, con sus siete puertas que se conservan hasta la fecha, la Iglesia de

San Esteban, la Plaza de la Villa y la Casa de la Villa, el Palacio Español del

Niño (colegio de niñas), la Lonja del Mercado y el Palacio de los Sada, donde

nació precisamente el ilustre monarca, debido a que la Reina madre tenía mucho

interés en que el heredero naciera en tierras aragonesas. Y, por supuesto, el

Parador Nacional de Turismo, que conserva el ambiente histórico y artístico de

toda la villa.

El pueblo es pequeñito y se recorre de punta a punta en un

periquete, subiendo por una calle y bajando por la paralela. Caben destacar las

murallas, con sus siete puertas que se conservan hasta la fecha, la Iglesia de

San Esteban, la Plaza de la Villa y la Casa de la Villa, el Palacio Español del

Niño (colegio de niñas), la Lonja del Mercado y el Palacio de los Sada, donde

nació precisamente el ilustre monarca, debido a que la Reina madre tenía mucho

interés en que el heredero naciera en tierras aragonesas. Y, por supuesto, el

Parador Nacional de Turismo, que conserva el ambiente histórico y artístico de

toda la villa.

En la localidad se filmó la película “La vaquilla” de Luis

García Berlanga y en homenaje a dicho film se crearon trece sillas de bronce

con el nombre de un actor cada una: Alfredo Landa, José Sacristán,… y placas

con frases emblemáticas que se mencionan en la película.

Cenamos divinamente en el propio hotel.

22 de junio de 2017

Pululando por internet, descubrí que Petilla de Aragón estaba

a escasos 20 kms. Permitidme que os sorprenda: Petilla de Aragón es la

localidad natal de nuestro insigne premio nobel doctor Ramón y Cajal. ¿Qué tiene de sorprendente? Os

preguntaréis. Aparentemente nada, pero si os dijera que Petilla de Aragón es una

localidad con nombre aragonés y enclavado en tierra aragonesa, pero

perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra, me iríais que eso no es posible.

La historia del por qué es cuanto menos curiosa.

Corrían los primeros años del siglo XIII y el Rey Pedro II

de Aragón pidió prestados 20.000 maravedíes a Sancho VII “el Fuerte” de Navarra

a pagar en el plazo se veinte años, Jaime I “el Conquistador”, hijo del rey

deudor, no pudo devolver el monto una vez cumplido el plazo, con lo que Petilla

pasó a ser propiedad de Navarra, junto algunas otras propiedades. La leyenda que siempre es más pícara que los

anales, cuenta que en realidad se jugaron las propiedades en una partida de

cartas.

Esto que puede resultar anecdótico, es un verdadero hándicap

para sus habitantes; comenzando por el médico que debe ir desde Pamplona, o los

niños que tienen que atender al colegio de Sangüesa, que es la localidad

navarra más cercana. Por supuesto que las dos comunidades se arrogan el

privilegio de que en Nobel de Medicina haya nacido en su Comunidad, pero

ninguna resuelve los problemas de su vecindario.

Retornamos dese SOS, pues la casa-museo de Santiago Ramón y

Cajal en Petilla sólo abren los sábados y domingos, a Sangüesa. La parada no fue muy detenida, pero sí

pudimos recrearnos en su precioso puente

de hierro sobre el río Aragón –los de más edad recordarán la cantinela

colegial: Ega, Arga y Alagón, hacen al Ebro varón-. Estamos en la parte más

oriental de Navarra; tierra de fronteras, primero con el Islam y después con el

Reino de Aragón y comienzo de la Sierra de Leire. Su mayor pujanza económica le

vino de ser punto de paso del Camino de Santiago.

Nada más cruzar el puente, nos encontramos su joya de la

corona: la Iglesia de Santa María la Real, obra maestra del románico. Desgraciadamente,

cerrada. No entiendo que una casa de oración no tenga sus puertas abiertas a

todas horas. Pero si nos pudimos quedar extasiados con su portada, con sus dos

partes diferenciadas; una verdadero muestrario del románico: pantocrátores, animales de los

Evangelios, los pecados capitales; el tímpano, con Cristo y lo doce apóstoles,…

Nada más cruzar el puente, nos encontramos su joya de la

corona: la Iglesia de Santa María la Real, obra maestra del románico. Desgraciadamente,

cerrada. No entiendo que una casa de oración no tenga sus puertas abiertas a

todas horas. Pero si nos pudimos quedar extasiados con su portada, con sus dos

partes diferenciadas; una verdadero muestrario del románico: pantocrátores, animales de los

Evangelios, los pecados capitales; el tímpano, con Cristo y lo doce apóstoles,…

Continuando por la Calle Mayor, se van sucediendo palacio

tras palacio; a la izquierda, el Ayuntamiento y la plaza de las Arcadas y detrás,

el palacio gótico del Príncipe de Viana; no queda mucho de él, pero los restos

están muy bien restaurados y adecuados a fines culturales; más palacios y,

finalmente llegamos a la Plaza de los Fueros, donde lo más destacable es el

Convento de San Francisco; una decepción después de haber visto la de Tudela.

Seguro que si pateáis más, seguiréis encontrando sorpresas.

Continuando por la Calle Mayor, se van sucediendo palacio

tras palacio; a la izquierda, el Ayuntamiento y la plaza de las Arcadas y detrás,

el palacio gótico del Príncipe de Viana; no queda mucho de él, pero los restos

están muy bien restaurados y adecuados a fines culturales; más palacios y,

finalmente llegamos a la Plaza de los Fueros, donde lo más destacable es el

Convento de San Francisco; una decepción después de haber visto la de Tudela.

Seguro que si pateáis más, seguiréis encontrando sorpresas.

Muy muy cerquita de Sangüesa se encuentra Javier, pueblo sin

gran interés, sino fuera porque en lo alto se encuentra el Castillo de Javier. Todo empezó por una simple torre

defensiva del siglo XI, que con los años se fue convirtiendo en una fortaleza,

pero en sus comienzos era una simple torre de vigilancia en tierras

fronterizas, en la que primero vigilaban los moros a los cristianos y más

tarde, los cristianos a los moros.

En el siglo XIII, la fortaleza se encontraba situada en la

frontera entre los Reinos de Navarra y Aragón y aquí nuevamente vuelve a

aparecer la figura de Sancho VII “el Fuerte”,

quien se apropió del castillo porque su noble propietario de aquella época

no pudo liquidar un préstamo que le había hecho de 9.000 sueldos y con el

castillo como garantía. Sancho VII fue el

gran prestamista de la época (una especie de Cofidis del momento), lo

que le ayudó a reforzar sus fronteras, adueñándose de las propiedades avaladas

por sus deudores.

El castillo ha

sufrido tres restauraciones en los últimos ciento veinte años -alguna de ellas

sin orden ni concierto- que dificultan observar los distintos estilos de los

edificios, a través de los siglos. Pero este castillo, además del valor arquitectónico, es hoy una joya

museística, con objetos sacros de gran valor y que tiene un gran significado

para la Comunidad Cristiana, pues en él nació San Francisco Javier, cuya visita

recomiendo, sin ningún tipo de duda; cuidado, presentado con mucho mimo y muy

organizado.

El castillo ha

sufrido tres restauraciones en los últimos ciento veinte años -alguna de ellas

sin orden ni concierto- que dificultan observar los distintos estilos de los

edificios, a través de los siglos. Pero este castillo, además del valor arquitectónico, es hoy una joya

museística, con objetos sacros de gran valor y que tiene un gran significado

para la Comunidad Cristiana, pues en él nació San Francisco Javier, cuya visita

recomiendo, sin ningún tipo de duda; cuidado, presentado con mucho mimo y muy

organizado.

La visita a

la fortaleza, que está compuesto por la planta baja, sótano y plantas primera y

segunda, se comienza en lo que fueran las antiguas caballerizas, las

bodegas y el horno en el sótano. Aquí

comienza el museo en el que se exponen cuadros, monedas, mobiliario y de fechas

posteriores, el legado cultural y religioso de Javier. Unos curiosos dioramas

representan en doce vitrinas, doce escenas de la vida del Santo.

El castillo

tiene varios hitos de obligada contemplación como son el patio de armas en la

parte central del castillo en donde sobresale la famosa torre del Homenaje; los

fosos y puentes levadizos; la Capilla del Santo Cristo, en la que a través de

una reja, el visitante puede contemplar el impresionante Cristo gótico del

siglo XVI, tallado en madera de nogal; la Basílica construida por la duquesa de

Villahermosa en donde otrora estuviera el palacio y en cuyas estancias nació

San Francisco Javier; por último, cruzando el patio, la Parroquia de La Anunciación,

barroca, de 1702 y donde se conserva la pila bautismal donde fuera bautizado el

Santo y una imagen de la Virgen de madera policromada del siglo XIII.

Haciendo un

poco de historia de nuestro Santo, contaros que fue un santo viajero, tanto,

que no sé cómo no ha sido nombrado patrón de los viajeros, aunque si lo fue de

la misiones, por el Papa Pío XI. Partió

cuando tenía 35 años desde el Puerto de Lisboa a su apostolado allende los

mares y ya nunca volvería a su tierra, pues murió en la localidad india de Goa.

Se dice que recorrió más de 100.000 kilómetros.

La devoción

por San Francisco Javier es grande, no solamente en tierras navarras, sino en

España entera. Actualmente son célebres las “Javieradas”, que se celebran

durante los dos primeros fines de semana de marzo; en ellas, miles de peregrinos

acuden en romería desde sus localidades de residencia. Estas marchas tuvieron

su origen en 1885, cuando una epidemia de cólera asoló la región y la población

invocó a San Francisco Javier para que librara a su pueblo y a cambio

caminarían en procesión hasta este punto. El Santo cumplió con la súplica y

desde entonces, tras la caminata, los peregrinos celebran una misa en la

explanada del castillo, oficiada por el Arzobispo.

Dejamos Javier y entramos en parajes espectaculares a las faldas de la Sierra de Leyre. Apenas 12 kilómetros separan el castillo de Javier del Monasterio de Leyre. Gran foco de cultura del antiguo Reino de Pamplona, fue corte real, sede episcopal y panteón de los Reyes de Navarra. Fundado en el siglo VIII y hasta que los frailes cistercienses tomaran el control en el siglo XIV, fue el centro espiritual del reino.

Dejamos Javier y entramos en parajes espectaculares a las faldas de la Sierra de Leyre. Apenas 12 kilómetros separan el castillo de Javier del Monasterio de Leyre. Gran foco de cultura del antiguo Reino de Pamplona, fue corte real, sede episcopal y panteón de los Reyes de Navarra. Fundado en el siglo VIII y hasta que los frailes cistercienses tomaran el control en el siglo XIV, fue el centro espiritual del reino.

En el año 824 es coronado en Pamplona Íñigo Arosta como

primer rey de Navarra, que tuvo que lidiar con las huestes del Califato de Córdoba

y el Monasterio le servía de refugio en momentos tensos y su impresionante

sierra de inmejorable vía de repliegue.

Existen visitas guiadas, algunas incluso con audición del

famoso órgano inaugurado por los actuales Reyes, don Felipe VI y doña Letizia;

también se pueden escuchar cantos gregorianos, coincidiendo con algunas de las

oraciones diarias de los monjes, pero nosotros no tuvimos suerte. Sólo es

visitable la cripta y la iglesia. Curiosamente en un pequeño edificio aledaño te dan la bienvenida,

te ofrece recuerdos, licores, vinos y demás delicias preparadas por los monjes

y te entregan la llave –bueno, una de las llaves- de la Cripta, con el ruego de

que aunque se encuentren otras personas dentro, se vuelva a cerrar con llave y

se entregue en el mismo sitio que te la dispensan.

Existen visitas guiadas, algunas incluso con audición del

famoso órgano inaugurado por los actuales Reyes, don Felipe VI y doña Letizia;

también se pueden escuchar cantos gregorianos, coincidiendo con algunas de las

oraciones diarias de los monjes, pero nosotros no tuvimos suerte. Sólo es

visitable la cripta y la iglesia. Curiosamente en un pequeño edificio aledaño te dan la bienvenida,

te ofrece recuerdos, licores, vinos y demás delicias preparadas por los monjes

y te entregan la llave –bueno, una de las llaves- de la Cripta, con el ruego de

que aunque se encuentren otras personas dentro, se vuelva a cerrar con llave y

se entregue en el mismo sitio que te la dispensan. La Cripta es una gran proeza arquitectónica mediante la que

unas finas columnas soportan una gran masa de piedra. Una cripta donde no hubo

enterramientos, su función fue salvar el desnivel de las laderas de la sierra.

La sencillez del primer románico destila por todos sus poros. Destaca el Túnel

de San Virila, llamado así por la estatua del santo que aparece al final del

pasillo, pero antiguamente era un atajo que unía el claustro con las huertas.

La Cripta es una gran proeza arquitectónica mediante la que

unas finas columnas soportan una gran masa de piedra. Una cripta donde no hubo

enterramientos, su función fue salvar el desnivel de las laderas de la sierra.

La sencillez del primer románico destila por todos sus poros. Destaca el Túnel

de San Virila, llamado así por la estatua del santo que aparece al final del

pasillo, pero antiguamente era un atajo que unía el claustro con las huertas. Da acceso a la Iglesia la “Puerta Speciosa”, preciosa como

su nombre indica, en la que se asegura que trabajó el propio Maestro Esteban en

el siglo XII. Tras una reja, descansan

los restos de los primeros reyes de Navarra; que fueron escondidos en los muros

de la iglesia tras la conquista de Navarra y se recuperaron nuevamente en 1613.

Da acceso a la Iglesia la “Puerta Speciosa”, preciosa como

su nombre indica, en la que se asegura que trabajó el propio Maestro Esteban en

el siglo XII. Tras una reja, descansan

los restos de los primeros reyes de Navarra; que fueron escondidos en los muros

de la iglesia tras la conquista de Navarra y se recuperaron nuevamente en 1613. He de reconocer que el cansancio ya iba haciendo mella y no

seguimos el camino de la Fuente de San Virila, del que se cuenta fue un Abad

que cayó en éxtasis escuchando a un ruiseñor, ni más ni menos que la friolera

de trescientos años. Cuando volvió en sí, todo había cambiado en la Abadía. No

era para menos.

He de reconocer que el cansancio ya iba haciendo mella y no

seguimos el camino de la Fuente de San Virila, del que se cuenta fue un Abad

que cayó en éxtasis escuchando a un ruiseñor, ni más ni menos que la friolera

de trescientos años. Cuando volvió en sí, todo había cambiado en la Abadía. No

era para menos.

La idea es cambiar de tercio y pasar de la cara más

religiosa a la más natural de Navarra y nuestro objetivo donde pasar la noche

era Ochagavia, pero no es fácil recorrer las carreteras navarras sin hacer

parada tras parada, pues los reclamos son muchos y atrapan.

La primera parada fue la Foz de Lumbier. Un aparcamiento muy organizado donde

se paga algo por entrar y un guarda nos explica que para ver algo tenemos que

andar algunos kilómetros y a estas alturas era pedir demasiado -cinco

kilómetros ida y vuelta-. Una pena pues

se trata de una estrecha garganta de 1.300 metros de longitud y alturas de

hasta 150 metros, labrada por el río Irati y declarada reserva natural, al pie

del Pirineo navarro. Cerca se encuentra un Centro de Interpretación de las

Foces de Lumbier.

La primera parada fue la Foz de Lumbier. Un aparcamiento muy organizado donde

se paga algo por entrar y un guarda nos explica que para ver algo tenemos que

andar algunos kilómetros y a estas alturas era pedir demasiado -cinco

kilómetros ida y vuelta-. Una pena pues

se trata de una estrecha garganta de 1.300 metros de longitud y alturas de

hasta 150 metros, labrada por el río Irati y declarada reserva natural, al pie

del Pirineo navarro. Cerca se encuentra un Centro de Interpretación de las

Foces de Lumbier. La segunda, la Foz

de Arbaiun. En este caso tuvimos más suerte, pues un fantástico

mirador, te permite ver gran parte de la foz sin tener que andar, a unos cien

metros por encima del rio. Un cartel explica que hace muchos miles de años, las

rocas que soportan ese mirador y sobre las que nos encontramos nosotros estaban

bañadas por las aguas del río, que milímetro a milímetro ha ido excavando la

roca. El resultado es un cañón de unos 6 kms., con una anchura que varía de un

par de metros a casi seiscientos y un desnivel máximo de 385 metros.

La segunda, la Foz

de Arbaiun. En este caso tuvimos más suerte, pues un fantástico

mirador, te permite ver gran parte de la foz sin tener que andar, a unos cien

metros por encima del rio. Un cartel explica que hace muchos miles de años, las

rocas que soportan ese mirador y sobre las que nos encontramos nosotros estaban

bañadas por las aguas del río, que milímetro a milímetro ha ido excavando la

roca. El resultado es un cañón de unos 6 kms., con una anchura que varía de un

par de metros a casi seiscientos y un desnivel máximo de 385 metros. Llegamos al bonito pueblo de Ochagavia casi a las 17 horas sin haber comido y el

par de bares que hay en el pueblo no fueron capaces de darnos ni tan siquiera

un bocadillo. La amabilidad del navarro torna un poco de lo que hasta ahora nos

tenía acostumbrados y la gente de la zona es más recia, más vasca, …; de hecho

ya no se oye hablar entre sus gentes, nada más que el vasco. Pero somos personas de recursos y no salimos

de viaje sin nuestros paquetes de jamón serrano al vacío que nos sacan de

apuros como este.

Llegamos al bonito pueblo de Ochagavia casi a las 17 horas sin haber comido y el

par de bares que hay en el pueblo no fueron capaces de darnos ni tan siquiera

un bocadillo. La amabilidad del navarro torna un poco de lo que hasta ahora nos

tenía acostumbrados y la gente de la zona es más recia, más vasca, …; de hecho

ya no se oye hablar entre sus gentes, nada más que el vasco. Pero somos personas de recursos y no salimos

de viaje sin nuestros paquetes de jamón serrano al vacío que nos sacan de

apuros como este.

Retomando el tema de la lengua, me vais a permitir que haga

una pequeña reflexión, como filóloga frustrada que soy. Es curioso que antes de

la llegada de los romanos a la península, las lenguas que se hablaban era el

íbero, en toda la parte mediterránea; el celtíbero en el centro y Galicia; el

tartesio en la Andalucía occidental; el euskera en la zona pirenaica y parte de

la cornisa cantábrica y el lusitano en la parte central de Portugal; todas

lenguas procedentes del Indoeuropeo, menos el vasco o euskera, del que hasta la

actualidad se desconoce su procedencia u origen. Con el paso de los siglos, el

latín absorbió todas las lenguas, dando lugar al español, el portugués, el

francés, el griego, el rumano, el gallego, el italiano, etc., etc., con

excepción del vasco, que permanece hasta nuestros días. Por ello, como

española, defiendo la pluralidad de lenguas en mi país y con más razón esta

rareza, por la que hay que luchar por mantener y que no se pierda por no tener

hablantes. Estoy totalmente de acuerdo con las Ikastolas y con todo esfuerzo

que se haga para su conservación por otros muchos siglos más.

El pueblo es ideal y me recuerda mucho a la Selva Negra. En

él confluyen dos ríos, el Zatoya y el

Anduña, que refrescan el ambiente. El río Anduña, que atraviesa la población,

estaba completamente “nevado”: una experiencia de reciclaje de plástico blanco

convirtiéndolo en un manto de nieve de verano. Una divertida iniciativa. En el

punto de la confluencia de ambos ríos, que coincide con la entrada al

pueblo, da la bienvenida al visitante un

crucero del siglo XVI y un poco más arriba, un puente de piedra medieval.

Completan los monumentos, la Iglesia gótica de San Juan Bautista y la Ermita

románica de Nuestra Señora de Muskilda en la cima de un monte a las afueras de

Ochagavia. Y la delicia del pueblo: sus casas con terrazas llenas de macetas con

geranios, hechas de piedra con empinados tejados a dos –incluso a cuatro-

aguas, de teja plana que le confieren un aire pirenaico. Estoy convencida que

no hay una población en toda Navarra que mime tanto su aspecto externo.

El pueblo es ideal y me recuerda mucho a la Selva Negra. En

él confluyen dos ríos, el Zatoya y el

Anduña, que refrescan el ambiente. El río Anduña, que atraviesa la población,

estaba completamente “nevado”: una experiencia de reciclaje de plástico blanco

convirtiéndolo en un manto de nieve de verano. Una divertida iniciativa. En el

punto de la confluencia de ambos ríos, que coincide con la entrada al

pueblo, da la bienvenida al visitante un

crucero del siglo XVI y un poco más arriba, un puente de piedra medieval.

Completan los monumentos, la Iglesia gótica de San Juan Bautista y la Ermita

románica de Nuestra Señora de Muskilda en la cima de un monte a las afueras de

Ochagavia. Y la delicia del pueblo: sus casas con terrazas llenas de macetas con

geranios, hechas de piedra con empinados tejados a dos –incluso a cuatro-

aguas, de teja plana que le confieren un aire pirenaico. Estoy convencida que

no hay una población en toda Navarra que mime tanto su aspecto externo.

El hotel de la plaza era algo caro para lo que era y busqué

por internet una casa rural que había nada más cruzar el río, preciosa

(Martinezker). Una habitación, un baño y un salón con televisor por 40 euros

(muy recomendable).

De día nos ha hecho el mismo calor insoportable que está

haciendo en toda España, pero de noche, ha sido una delicia cenar en la plaza

del pueblo, oyendo correr el agua

del río y con fresquito que se agradece

muchísimo.

23 de junio de 2017

Despertarnos en la casa y abrir la ventana de la habitación

fue una inyección de frescura: hayas y más hayas hasta donde alcanzaba la

vista. El desayuno –que estaba incluido en los 40 euros- fue una nueva

sorpresa: la dueña nos lo sirvió en un comedor amueblado con maderas nobles y

servido en loza de porcelana y cubiertos de plata. No se podía pedir más.

No se puede atravesar esta zona sin hacer una visita de obligado cumplimiento a la Selva de Irati, a escasos 25 kilómetros de Ochagavia. Estamos hablando de una de las reservas forestales mejor conservadas de la Península Ibérica; con una extensión de 17.000 ha. Unas veces leo que es el mayor hayedo de Europa y otras que el segundo, tras el alemán; en cualquier caso es muy muy grande.

No se puede atravesar esta zona sin hacer una visita de obligado cumplimiento a la Selva de Irati, a escasos 25 kilómetros de Ochagavia. Estamos hablando de una de las reservas forestales mejor conservadas de la Península Ibérica; con una extensión de 17.000 ha. Unas veces leo que es el mayor hayedo de Europa y otras que el segundo, tras el alemán; en cualquier caso es muy muy grande.

Una estrechina y serpenteante carretera conduce desde

Ochagavia hasta el Área de Acogida Virgen de las Nieves que es desde donde

parten todas las distintas rutas de la parte de Ochagavia, porque hay otra

posible entrada a la selva desde Orbaitzeta. No habíamos llegado ni a la mitad

del camino cuando una densa niebla envolvió todo alrededor; paramos en un

mirador (mirador era, pero en aquella ocasión de mirador tenía poco porque no

se veía absolutamente nada) y pregunté a un pastor con sus ovejas que si por su

experiencia pensaba que si esperábamos un poco se dispersaría o si era

peligroso continuar, pero nos animó a seguir, nos dijo que al llegar a Irati ya

no habría niebla y que fuéramos despacito por la carretera. Así lo hicimos y

así llegamos, aunque en determinados momentos lo pasáramos bastante mal.

Una estrechina y serpenteante carretera conduce desde

Ochagavia hasta el Área de Acogida Virgen de las Nieves que es desde donde

parten todas las distintas rutas de la parte de Ochagavia, porque hay otra

posible entrada a la selva desde Orbaitzeta. No habíamos llegado ni a la mitad

del camino cuando una densa niebla envolvió todo alrededor; paramos en un

mirador (mirador era, pero en aquella ocasión de mirador tenía poco porque no

se veía absolutamente nada) y pregunté a un pastor con sus ovejas que si por su

experiencia pensaba que si esperábamos un poco se dispersaría o si era

peligroso continuar, pero nos animó a seguir, nos dijo que al llegar a Irati ya

no habría niebla y que fuéramos despacito por la carretera. Así lo hicimos y

así llegamos, aunque en determinados momentos lo pasáramos bastante mal. Tras aparcar el coche, hay que acercarse a una pequeña

caseta que es el Área de Acogida, donde pagas 2 € por el coche para ayuda del

mantenimiento y te preguntan cuáles son

tus fuerzas, cuánto estás dispuesto a andar y qué nivel de ascenso podrías

resistir. En principio elegimos la más sencilla, el Sendero 61A, llamado “Paseo

de los Sentidos”, 2 kms. de un sendero circular, por lo que la vuelta estaba ya

incluida en esa distancia y entre los atractivos estaba la visita a la Ermita

de las Nieves, que se veía desde allí. Te entregan un mapa bien confeccionado

con todas los senderos disponibles y analizándolo pudimos comprobar que

aplicando un esfuerzo superior, quizás seríamos capaces de emprender una ruta

que nos llevara al Lago Irabia, del que habíamos visto unas fotos

espectaculares y cambiamos sobre la marcha de sendero.

Tras aparcar el coche, hay que acercarse a una pequeña

caseta que es el Área de Acogida, donde pagas 2 € por el coche para ayuda del

mantenimiento y te preguntan cuáles son

tus fuerzas, cuánto estás dispuesto a andar y qué nivel de ascenso podrías

resistir. En principio elegimos la más sencilla, el Sendero 61A, llamado “Paseo

de los Sentidos”, 2 kms. de un sendero circular, por lo que la vuelta estaba ya

incluida en esa distancia y entre los atractivos estaba la visita a la Ermita

de las Nieves, que se veía desde allí. Te entregan un mapa bien confeccionado

con todas los senderos disponibles y analizándolo pudimos comprobar que

aplicando un esfuerzo superior, quizás seríamos capaces de emprender una ruta

que nos llevara al Lago Irabia, del que habíamos visto unas fotos

espectaculares y cambiamos sobre la marcha de sendero. El NA 63 A de 8 kms., llamado “Sendero bosque de Zabaleta”,

también circular, fue el elegido. Y aquí tuvimos un pequeño problema de

desinformación. Habíamos advertido al chico que nos atendió de que no nos

asustaban los kilómetros, pero si los metros de ascenso, pero nos dijo que

tranquilos que era adecuado para nosotros. Nos indicó que tomáramos un sendero

a la derecha y continuáramos por el 63 A, sin perderlo. La subida fue de

pronóstico reservado, pero cuál sería nuestra sorpresa que al regreso, que va

por un camino distinto, comprobamos que

bien podíamos haber hecho la ida y la vuelta por el mismo sendero desde el

principio y hubiera sido de los más light.

Para más desgracia, no fuimos capaces de encontrar (nosotros y toda la

gente que venía cercana a nosotros) una salida que nos llevara a contemplar el

embalse; se medio adivinaba entre árboles, pero fue un poco frustrante.

El NA 63 A de 8 kms., llamado “Sendero bosque de Zabaleta”,

también circular, fue el elegido. Y aquí tuvimos un pequeño problema de

desinformación. Habíamos advertido al chico que nos atendió de que no nos

asustaban los kilómetros, pero si los metros de ascenso, pero nos dijo que

tranquilos que era adecuado para nosotros. Nos indicó que tomáramos un sendero

a la derecha y continuáramos por el 63 A, sin perderlo. La subida fue de

pronóstico reservado, pero cuál sería nuestra sorpresa que al regreso, que va

por un camino distinto, comprobamos que

bien podíamos haber hecho la ida y la vuelta por el mismo sendero desde el

principio y hubiera sido de los más light.

Para más desgracia, no fuimos capaces de encontrar (nosotros y toda la

gente que venía cercana a nosotros) una salida que nos llevara a contemplar el

embalse; se medio adivinaba entre árboles, pero fue un poco frustrante.

A pesar de todo, mereció la pena y daría cualquier cosa por

volver a repetirlo en otoño. Hay un solo restaurante, para bocadillos o platos

combinados, que está bastante bien.

Del tirón hasta Roncesvalles,

unos 40 kilómetros. Roncesvalles es una población minúscula y con muy poca

infraestructura hotelera, cosa rara siendo cruce de caminos de Santiago, por

ello los pocos que hay se aprovechan. Uno tras otro me fueron diciendo “lleno”

y tuvimos que quedarnos con el primero que está a la entrada del pueblo, La

Posada y presumo que el peor. 85 euros. A posteriori y tras leer que el hotel

La Posada fue una de las primeras casas civiles del lugar; se la supone muy

antigua, aunque su cometido dista mucho del de hoy pues ofrecía albergue a

personal que por no ser peregrinos, no

tenían derecho a recibir asistencia en el hospital, ya me pareció menos malo.

Del tirón hasta Roncesvalles,

unos 40 kilómetros. Roncesvalles es una población minúscula y con muy poca

infraestructura hotelera, cosa rara siendo cruce de caminos de Santiago, por

ello los pocos que hay se aprovechan. Uno tras otro me fueron diciendo “lleno”

y tuvimos que quedarnos con el primero que está a la entrada del pueblo, La

Posada y presumo que el peor. 85 euros. A posteriori y tras leer que el hotel

La Posada fue una de las primeras casas civiles del lugar; se la supone muy

antigua, aunque su cometido dista mucho del de hoy pues ofrecía albergue a

personal que por no ser peregrinos, no

tenían derecho a recibir asistencia en el hospital, ya me pareció menos malo.

Aquí ya nos olvidamos definitivamente del calor que veníamos

pasando; nos hemos tenido que tapar con lo poco de abrigo que traíamos. Además,

una densa niebla hace que la sensación de frío sea aún mayor; niebla que al

parecer es permanente en Roncesvalles.

Al ir hacia Roncesvalles, pasamos por Burguete, la población

inmediatamente anterior, que estaba en fiestas de San Juan; además había leído

que esta era la población donde Heminway pasaba unos días descansando tras las

fiestas de San Fermín en Pamplona, por lo que el volver a husmear me seducía.

Eran las 11 de la noche pero la población estaba muerta, nos dijeron que hasta

las 12 no empezaba la animación y las fogatas típicas de San Juan. Cenamos en

un pequeño restaurante y nos volvimos a dormir a Roncesvalles.

24 de junio de 2017

Después de desayunar nos dirigimos a la Colegiata, el

edificio más significativo de Roncesvalles, pues a las 11:15 comenzaba una

visita guiada. Facilísimo dar con ello; en el siglo XIX (Pascual Madoz)

Roncesvalles estaba compuesta por 34 casas, dos calles y una plaza; no creo que

hoy difiera mucho.

Antes de la visita guiada, te invitan a visitar el claustro

y la sala capitular con la tumba de Sancho el Fuerte.

Antes de la visita guiada, te invitan a visitar el claustro

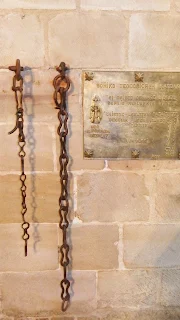

y la sala capitular con la tumba de Sancho el Fuerte.  A un costado de la iglesia yergue el claustro gótico que

sustituyó a uno anterior cuyo techo se hundió en una nevada en 1600 y que da

acceso a la capilla de San Agustín o Preciosa. Su exterior tiene apariencia de

torre/fortaleza, pero el interior, de planta cuadrada y bóveda de crucería

estrellada, alberga el sepulcro con la estatua yacente de Sancho “el Fuerte”,

una bonita vidriera que representa la batalla de las Navas de Tolosa y las

cadenas con las que se ataban los Imesebelen.

A un costado de la iglesia yergue el claustro gótico que

sustituyó a uno anterior cuyo techo se hundió en una nevada en 1600 y que da

acceso a la capilla de San Agustín o Preciosa. Su exterior tiene apariencia de

torre/fortaleza, pero el interior, de planta cuadrada y bóveda de crucería

estrellada, alberga el sepulcro con la estatua yacente de Sancho “el Fuerte”,

una bonita vidriera que representa la batalla de las Navas de Tolosa y las

cadenas con las que se ataban los Imesebelen.

Sancho VII “el Fuerte” (1194-1234) no puede ser otro que

quien mandó construir la Colegiata, se dice que tenía una altura de 2,20 m. y

parece que lo atestiguan sus restos óseos;

a estas alturas del viaje ya es un viejo conocido nuestro, pues su

presencia dejó huella en muchas de las poblaciones que hemos visitado, pero no

cabe duda de que Roncesvalles debió significar mucho para él, pues no quiso ser

enterrado en el Palacio de Tudela donde había vivido y murió en 1234, sino en

la Colegiata; de hecho dejó escrito en su testamento su deseo de que tanto él

como su esposa Clemencia, fuesen enterrados en Roncesvalles. La losa que cubre

el sepulcro es la original del siglo XIII y en el testero de la capilla tras

una verja se encuentra un altar y a sus pies un cojín rojo sobre el que reposan

unos trozos de cadena.

La realidad es que hoy se desconoce dónde se encuentran los

restos del monarca; en principio se situó el sepulcro, mandado a construir por

el sucesor del rey, Teobaldo I “el Trovador”, pero en 1622 por el lamentable

estado en que se encontraba, se decide enterrarlo en los muros laterales de la

Iglesia, hecho que fue olvidado a través de los siglos, pero el azar quiso que

se encontrara en la biblioteca el sitio exacto del enterramiento, aunque sólo

apareció la losa que lo cubría. En esta capilla está también el sepulcro del

prior García Ibáñez.

Recordar la mítica

batalla de las Navas de Tolosa es de obligado cumplimiento. El 16 de julio de 1212 se desata una aguerrida

batalla entre las tropas musulmanas de Miramamolín y la alianza cristiana de

los reyes de Castilla (Alfonso VIII “el Noble”), Aragón (Pedro II “el

Católico”) y Navarra (Sancho VII “el Fuerte”); todo parecía predecir que las

huestes de élite musulmanas iban a salir victoriosas, pero en el momento más

crítico lanzan los cristianos la carga de la caballería pesada y cambia el

panorama de la lucha. Sancho el Fuerte y las tropas navarras rompen el cerco de

Imesebelen (soldados especiales “el Verde”.

La participación de Sancho “el Fuerte” fue decisiva en la batalla y los

historiadores cuenta que volvió a Navarra con varios fragmentos de la cadena

usada para mantener presos a los esclavos aprehendidos y una esmeralda que

actualmente se encuentra en el museo. En

conmemoración a estos hechos el escudo de Navarra representa unas cadenas de

oro sobre fondo rojo y una esmeralda en el centro, representativa del trofeo

ganado al Califa.

Nuestra guía, Assunta, una simpática señora, nos fue contando la historia de Roncesvalles

–la auténtica, que poco tiene que ver con la literatura- y nos hablaba de sus

personajes históricos como si fueran su familia y de la colegiata como si se

tratara del salón de su casa. ¡Fantástica! Impresionante los conocimientos que

tiene de esta tierra, sus edificios, su historia y entresijos y lo mejor,

contado todo con un sentido del humor que hacía la visita de lo más amena.

Nuestra guía, Assunta, una simpática señora, nos fue contando la historia de Roncesvalles

–la auténtica, que poco tiene que ver con la literatura- y nos hablaba de sus

personajes históricos como si fueran su familia y de la colegiata como si se

tratara del salón de su casa. ¡Fantástica! Impresionante los conocimientos que

tiene de esta tierra, sus edificios, su historia y entresijos y lo mejor,

contado todo con un sentido del humor que hacía la visita de lo más amena.

Pronto empezamos a darnos cuenta de que no estábamos en una

población navarra más, Roncesvalles es mucho Roncesvalles y las razones son

varias:

·

En estos parajes se libró la famosa Batalla de

Roncesvalles, mencionada en el primer cantar de gesta que la literatura ha

dado: El Cantar de Roldán –aunque con la historia algo tergiversada-.

·

En Roncesvalles confluyen tres de las

principales vías jacobeas francesas, por lo que representó el punto de entrada

de casi todos los peregrinos procedentes de Europa durante todo el medievo.

·

Tiene un patrimonio histórico y artístico que

tuvo mucho que ver no solamente con la historia de Navarra sino de España

también.

Corría el año 778 y el ejército del emperador Carlomagno

volvía a su tierra pues la toma de Zaragoza no fue tan fácil como anteriormente lo había sido la

de Navarra; tenían asediada la ciudad maña cuando llegaron las noticias de la

sublevación de Sajonia y se dieron en retirada llevando con ellos como rehén al mismísimo Sulaymán al-Arabi,

Balí de Barcelona, que había traicionado a Carlomagno en la promesa de ayudarle

a conseguir Zaragoza. De vuelta y tras haber arrasado Pamplona, al pasar por un

desfiladero próximo a Roncesvalles (Valcarlos), tribus vasconas (diversos

historiadores hablan de vascones con la ayuda de musulmanes) atacaron la

retaguardia de las huestes francas –dirigidas por el mismo sobrino de

Carlomagno, Roldán-, lazando piedras, dardos y enormes rocas montaña abajo, derrotándolos completamente; este hecho esta

constatado en los Anales Regios francos.

La mítica derrota propició en los siglos siguientes todo

tipo de leyendas, recogidas en parte en el cantar de gesta “La Chançon de Roldand” novelando la

derrota del ejército de Carlomagno. Ya

no se trata de una expedición dirigida a consolidar el poder franco en

tierras del sur, sino de una más de las fabulosas conquistas de Carlomagno, “que había dominado toda España, salvo

Zaragoza, porque estaba en lo alto de una montaña” y en el que los vascones

pasan a ser sarracenos –“un enorme

ejército de cuatrocientos mil sarracenos”-, narra la muerte del héroe (Roldánd)

y la traición de su padrastro Ganelón, que cuando Roldand avisa del peligro,

mediante el cuerno de marfil, convence a

Carlomagno de que es una simple expedición de caza. Ganelón es juzgado y

condenado a la muerte en Aquisgrán y con él el final de la Chançon.

La mítica derrota propició en los siglos siguientes todo

tipo de leyendas, recogidas en parte en el cantar de gesta “La Chançon de Roldand” novelando la

derrota del ejército de Carlomagno. Ya

no se trata de una expedición dirigida a consolidar el poder franco en

tierras del sur, sino de una más de las fabulosas conquistas de Carlomagno, “que había dominado toda España, salvo

Zaragoza, porque estaba en lo alto de una montaña” y en el que los vascones

pasan a ser sarracenos –“un enorme

ejército de cuatrocientos mil sarracenos”-, narra la muerte del héroe (Roldánd)

y la traición de su padrastro Ganelón, que cuando Roldand avisa del peligro,

mediante el cuerno de marfil, convence a

Carlomagno de que es una simple expedición de caza. Ganelón es juzgado y

condenado a la muerte en Aquisgrán y con él el final de la Chançon.

Un poco después, en 813, se descubre la tumba del apóstol

Santiago en Santiago de Compostela y Alfonso I “el Batallador” (1104-1134)

nomina Roncesvalles como paso obligado para los peregrinos procedentes de

Francia y con este fin se construye un hospital-monasterio de peregrinos en

1127 en Ibañeta, siendo trasladado cinco años después al Roncesvalles actual.

El complejo hospitalario recibió el apoyo de todos los reyes

navarros posteriores: García V Ramírez (1134-1150), Sancho VI “el Sabio” (1150-1194)

y Sancho VII “el Fuerte” (1194-1234), que como ya sabemos, ordena la

construcción de la Real Iglesia Colegial (La Colegiata).

Con unas pinceladas de historia que nos hagan comprender la

complejidad histórica de esta localidad, comienza nuestra visita guiada.

Empezamos por la diminuta Iglesia de Santiago, también

llamada de los Peregrinos, gótica del siglo XIII, de forma rectangular; en su

espadaña cuelga la famosa campana de los peregrinos, procedente de la antigua

iglesia de San Salvador de Ibañeta, donde se construyera el hospital de

peregrinos en sus inicios. La iglesia llegó a una ruina total y a principios

del siglo XX se hizo una buena restauración que nos permite verla como fuera

construida.

Empezamos por la diminuta Iglesia de Santiago, también

llamada de los Peregrinos, gótica del siglo XIII, de forma rectangular; en su

espadaña cuelga la famosa campana de los peregrinos, procedente de la antigua

iglesia de San Salvador de Ibañeta, donde se construyera el hospital de

peregrinos en sus inicios. La iglesia llegó a una ruina total y a principios

del siglo XX se hizo una buena restauración que nos permite verla como fuera

construida. Junto a la pequeña iglesia encontramos una enigmática

construcción, la Capilla del Sancti Spiritus o el Silo de Carlomagno. La

tradición y la leyenda difundió que el edificio fue creado para enterrar a

Roland y a los doce pares (aristócratas francos que participaron en la Batalla

de Roncesvalles), incluso que allí clavó su espada en señal de derrota. La

realidad es que esto no se ha podido comprobar, pero bien pudiera ser, se trata

de una capilla funeraria, donde se depositaban los cadáveres de los peregrinos

que morían en el hospital (aunque no eran enterramientos perpetuos). Es el

edificio más antiguo de Roncesvalles, construido en el siglo XII y en el XVII

se le añadió un pequeño claustro destinado al enterramiento de los canónigos, carnario

era llamado.

Junto a la pequeña iglesia encontramos una enigmática

construcción, la Capilla del Sancti Spiritus o el Silo de Carlomagno. La

tradición y la leyenda difundió que el edificio fue creado para enterrar a

Roland y a los doce pares (aristócratas francos que participaron en la Batalla

de Roncesvalles), incluso que allí clavó su espada en señal de derrota. La

realidad es que esto no se ha podido comprobar, pero bien pudiera ser, se trata

de una capilla funeraria, donde se depositaban los cadáveres de los peregrinos

que morían en el hospital (aunque no eran enterramientos perpetuos). Es el

edificio más antiguo de Roncesvalles, construido en el siglo XII y en el XVII

se le añadió un pequeño claustro destinado al enterramiento de los canónigos, carnario

era llamado.

Nos cuenta Assunta que en 1932 se hicieron unas excavaciones,

bastante precarias, pues consistían en distintas catas tomadas aleatoriamente,

pero en las que sí se reconocía que la tipología de los esqueletos encontrados más

profundamente era de vascones primitivos, lo que confirma que los

enterramientos en el lugar son bastante anteriores al siglo XII. Está deseando que

con las nuevas técnicas arqueológicas de hoy en día se vuelva a realizar un

análisis de las distintas osamentas que hay aquí.

Tras ver estas dos edificaciones exentas, nos dirigimos a la

Colegiata cruzando la carretera. El

impresionante enclave incluye la iglesia, varias capillas, el claustro, la

biblioteca, el museo, la casa prioral y la de los beneficiados, albergues y

posadas, incluido un antiguo molino que hoy es la oficina de turismo.

A la entrada, los dos edificios que la flanquean son la casa

de los canónigos a la derecha y el de la biblioteca a la izquierda, cuya planta

baja alberga el Museo de la Colegiata, que sería nuestro tercer hito en la

visita. El museo conserva varias joyas artísticas, aunque ni con mucho,

representa el valor que la Colegiata llegó a tener en épocas medievales y

posteriores. Las ayudas, donaciones y apoyos de todo tipo procedentes de todo

el occidente europeo hicieron que la institución alcanzara un poder sin

parangón en la época y las rentas de las

propiedades por toda la geografía europea les hacía afrontar con holgura

la atención hospitalaria. Tras el Obispo de Pamplona, el prior de Roncesvalles

era la segunda dignidad eclesiástica, con representación incluso en Cortes.

La visita obviamente no podía llevar a una explicación

exhaustiva de todo el contenido del museo, pero si se recreó en las piezas más

importantes; por ejemplo, el famoso “Ajedrez de Carlomagno”. La leyenda cuenta

que cuando Carlomagno se enteró del desastre de su ejército en Roncesvalles,

estaba jugando al ajedrez –me gustaría saber cómo jugaría el emperador con

nueve cuadrículas por cada lado en el tablero en lugar de ocho-. Es una

preciosidad, al parecer con función de relicario, realizado en el siglo XVI en

plata y esmaltes. Otra de las piezas

fundamentales del museo es el Evangeliario románico, sobre el que juraban

fidelidad al Fuero los Reyes de Navarra en su coronación, hecho en plata dorada

y filigrana.

El resto son piezas de gran valor, pinturas, monedas,

tallas, manuscritos, orfebrería, como una arqueta de plata gótico-mudéjar del

siglo XIII y dentro de la pintura el Tríptico del Calvario de la escuela de El

Bosco y la Sagrada Familia de San Juanito, de Luis Morales y, como curiosidad,

la preciosa esmeralda ganada por Sancho el Fuerte en la batalla de las Navas de

Tudela, referido anteriormente.

La Virgen, que es una magnífica talla realizada en Toulousse

y que tiene un valor incalculable, posee como toda escultura de Virgen que se

precie, una curiosa leyenda: durante un asedio a la Colegiata –se desconoce si

de mulsumanes o de franceses- fue

enterrada por un canónigo que muere sin poder comunicar dónde había ocultado la

imagen y así permaneció durante años. Pasado el tiempo, unos pastores asustados

contemplaron unos ciervos que acudían a beber a la fuente y de sus cornamentas destilaba

una luz cegadora, hecho que ponen en conocimiento del Obispo de Pamplona que en

principio no cree a los pastorcillos. Al obispo le quitaba el sueño el tema de

los pastores y se decidió a acudir a

Roncesvalles para averiguar si aquello era verdad y ordena excavar en el lugar,

hasta el encuentro de una urna de mármol que mantenía en su interior la hermosa

Virgen. Hoy la Virgen es una de las

imágenes con más devoción en el Pirineo, a un lado y a otro de la frontera; de

hecho es conocida como la “Reina del Pirineo”.

El nuevo Hospital de 1802 es hoy en día albergue juvenil y

se encuentra en la parte más alejada de las edificaciones.

Era hora de salir, si queríamos llegar al Baztán, nuestra

siguiente zona por visitar, hacia mediodía. Unos 70 kilómetros separan

Roncesvalles de Elizondo,

capital del valle de Baztán. 70 kilómetros de curvas y contracurvas, de

montañas y valles y pueblecitos que invitan a hacer parada y fonda en cada uno

de ellos.

A unos 7 kms., más o menos antes de llegar a Elizondo,

recomiendo girar a la izquierda hacia Zigaurre, para ver el Mirador de Baztán, donde

podréis contemplar los mismos paisajes que acabáis de recorrer pero en una vista

desde una panorámica más completa: el bucólico valle con el río Baztán, como

por estas tierras llaman al Bidasoa. Compensa tremendamente.

A unos 7 kms., más o menos antes de llegar a Elizondo,

recomiendo girar a la izquierda hacia Zigaurre, para ver el Mirador de Baztán, donde

podréis contemplar los mismos paisajes que acabáis de recorrer pero en una vista

desde una panorámica más completa: el bucólico valle con el río Baztán, como

por estas tierras llaman al Bidasoa. Compensa tremendamente.

Ya casi llegando a Elizondo, el hambre aguzaba y un hotel restaurante a mano derecha que tenía

muy buena pinta nos atrapó como un imán. Fue un acierto, comimos de maravilla.

La atención extraordinaria; como detalle, después de haber pedido, la camarera

nos trajo un plato de pochas para que las probáramos ¡qué cosa más rica!

Hotel-Restaurante Baztán. No lo dudéis y muy bien de precio. La camarera nos

contó, con mucho orgullo, que los adornos de la mesa eran de una película de la

que habían filmado parte de ella allí: El guardián invisible. Film basado en

una de las novelas, del mismo nombre, de la trilogía de Dolores Redondo, cuya

lectura ya os recomendé al principio de mi entrada.

Seguimos en el Pirineo navarro pero en su parte más

occidental y por su proximidad al mar Cantábrico hace que su clima sea más

benigno y sus montañas mucho menos abruptas. Estamos hablando de una tierra

verde, muy verde –gracias a que las nieves no son tan copiosas, pero si las

lluvias que son abundantes-; de una tierra de brujas y aquelarres; de fuertes

tradiciones; y frondosos bosques de robles, hayas y castaños.

En la parte práctica, en Elizondo el turista o visitante

puede encontrar lo que quiera y es el mejor lugar para abastecerse para el

viaje.

Elizondo está atravesado por el río Baztan (Bidasoa) y es

una preciosa población, cuajada de bonitas casas-palacetes, muchas de ellas

mandadas construir por indianos que volvían a su tierra desde las Américas; la

lista resultaría larguísima. Lo mejor sería recorrer detenidamente la calle

Mayor, sin olvidar la otra orilla del río. Cabe destacar el Palacio Arizkunenea

o del Conde o de las Gobernadoras, actual sede de la Casa de Cultura, el

pórtico del Ayuntamiento y la Iglesia de Santa Cruz, con un buen retablo

renacentista de San Miguel en su interior.

Elizondo está atravesado por el río Baztan (Bidasoa) y es

una preciosa población, cuajada de bonitas casas-palacetes, muchas de ellas

mandadas construir por indianos que volvían a su tierra desde las Américas; la

lista resultaría larguísima. Lo mejor sería recorrer detenidamente la calle

Mayor, sin olvidar la otra orilla del río. Cabe destacar el Palacio Arizkunenea

o del Conde o de las Gobernadoras, actual sede de la Casa de Cultura, el

pórtico del Ayuntamiento y la Iglesia de Santa Cruz, con un buen retablo

renacentista de San Miguel en su interior. La idea del viaje surgió, además de por estar el Valle de Baztán entre mis "must", me enteré de que el

24 de junio se celebraba un concierto de la Orquesta Sinfonietta

Académica que interpretarían el Concierto de Aranjuez, del Maestro Rodrigo y el

Amor Brujo de Falla, con baile, en la mismísima cueva de Zugarramurdi ¿se podía pedir más? Dicho y hecho, compré

las entradas por internet y el viaje para “el concierto” se extendió un poquillo: ocho días por

Navarra, con nuestro aniversario entre medias ¡La ocasión la pintan calva!

La idea del viaje surgió, además de por estar el Valle de Baztán entre mis "must", me enteré de que el

24 de junio se celebraba un concierto de la Orquesta Sinfonietta

Académica que interpretarían el Concierto de Aranjuez, del Maestro Rodrigo y el

Amor Brujo de Falla, con baile, en la mismísima cueva de Zugarramurdi ¿se podía pedir más? Dicho y hecho, compré

las entradas por internet y el viaje para “el concierto” se extendió un poquillo: ocho días por

Navarra, con nuestro aniversario entre medias ¡La ocasión la pintan calva!

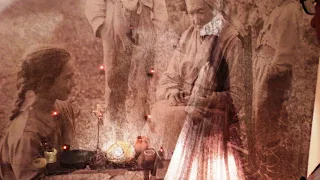

El concierto era a las 20 horas, por lo que había que darse